Author Archive

節税対策の養子縁組は民法上有効か

相続税の計算では法定相続人が増加すると税額が減少すること、そのため、税額計算に用いる「法定相続人の数」に含める養子の数には制限が定められていると述べました。

それでも、養子の1人については、必ず法定相続人の数に含まれることから、富裕層の間では節税目的で養子縁組をすることが今でも行われています。

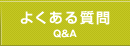

ところで、法定相続人が増えることにより、相続税の総額は減少するとしても、他の相続人の個々の法定相続分は減少することになります。そこで、他の相続人が不満を感じるということもでてきます。そして、他の相続人が、このような節税目的の養子縁組は、真の養子縁組でないとして訴訟に及ぶなどという事案についての最高裁判決が先月31日に下されました(平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件 平成29年1月31日 第三小法廷判決)。

訴訟で問題となったのは、平成25年に82歳で亡くなった男性(被相続人)が、前年に長男の息子である孫(当時0歳)と結んだ養子縁組です。男性は、24年4月に長男夫婦とともに自宅を訪れた税理士などから、孫と養子縁組すれば遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる節税効果があると説明されていました。

民法は、当事者間の意思のない養子縁組は無効と規定しています。男性の長女と次女は「本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものである」と主張し、無効確認を求めて提訴していました。

1審・東京家裁は、被相続人Aが養子縁組の書類に自ら署名していたことなどから、有効と判断しましたが、2審・東京高裁は「本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものである」とした上で,かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、無効と判断しました。

今回の最高裁の判決では、原審を破棄し、養子側の主張を認めたものですが、その理由は次のとおりです。

○ 養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

○ 相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

○ そして,前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

今回の判決は、富裕層の間で行われている節税目的の養子縁組を容認する形となりましたが、決して奨励するものでもありません。

養子縁組をしたとしても、特別養子縁組を除き、実親との関係はなくなるわけではありません。養親との関係と実親との関係の二重身分を取得することになります。しかし、戸籍上、子供は実親の戸籍から出て、養親の戸籍に入ることとなります。

相続対策で養子縁組が盛んに行われていた頃、税理士の勧めで自分の子供を親の養子にし、自分の戸籍から子供達が消されてしまったと大層ショックを受けていた方にお会いしたことがありました。養子縁組をしたならば、その後離縁をしたとしても、戸籍上はその記録は残ることになります。本件事案のように、争族を招くこともあります。

養子縁組は決して気楽にできるものではありません。節税目的の養子縁組が民法上認められるとしても、実際に縁組をする場合は、慎重な検討が求められます。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

相続税の計算と養子の数

民法では、養子は何人でもとることができます。また、養子はその縁組の日から、実子と同様に扱われます。

しかし、相続税法においては、この取扱いは少し変わってきます。なぜなら、相続税の計算をする場合、次の4つの項目については、法定相続人の数を基に行うからです。

(1) 相続税の基礎控除額

課税遺産総額は課税価格の合計額から基礎控除額を控除して計算します。

相続税の基礎控除額は次の算式により計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税遺産総額=相続税の課税価格の合計額(注)-基礎控除額

(注) 相続又は遺贈により取得した財産の価額+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税贈与財産-債務及び葬式費用の額+3年以内贈与財産の各人毎の合計額

(2) 生命保険金の非課税限度額

死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

(3) 死亡退職金の非課税限度額

すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除きます。)が受け取った死亡退職手当金等を合計した額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

(4) 相続税の総額の計算

相続税の総額は、(1)の課税遺産総額を、その被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が民法で規定する法定相続分等に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額をもとにして計算します。

これらをみれば法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税額が少なくなる仕組みがわかります。

そこで、養子をたくさんとることにより、法定相続人の数を増やすことが盛んに行われていました。それでは、課税の公平の見地から、問題がないとはいえません。そこで、上記の計算における「法定相続人の数」について、相続税法上は制限を設けることとなったのです。

上記の計算において「法定相続人の数」に含める養子の数は次のようになります。

(1) 被相続人に実の子供がいる場合 … 1人まで

(2) 被相続人に実の子供がいない場合 … 2人まで

さらに、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、「法定相続人の数」に含める養子の数とはしないこととされました。

もっとも、被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人など一定の養子については、規制の対象となる養子としては扱われないとされています。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

夫婦財産契約と税法の対応

前回ご説明したような夫婦財産契約がある場合に、所得税の計算もそれに従うべきと主張したらどうでしょうかはどのようになるのでしょうか?

実はそのような事案を巡る最高裁判決があるのです(平成3年12月3日・最高裁判所第三小法廷)

その契約の内容は次のようなものです。

第二条 夫あるいは妻がその婚姻届出の日より前から有する財産は、各自の特有財産とする。

第三条 夫及び妻がその婚姻届出の日以後に得る財産は、第四条に定めるものを除き、夫及び妻の共有持分を二分の一宛とする共有財産とする。

第四条 夫及び妻がその婚姻届出の日以後に得る財産のうち、前条の例外として、それを得た者の特有財産になるものは本条各号に定めるものとする。

一 第二条に規定する特有財産の果実

二 いかなる名目であれ、身体・精神へ侵害・打撃を受けたことにより支払いを受ける金員及びその果実

三 死因贈与、遺贈、相続によって得た財産及びその果実

四 特有財産あるいはその果実について、売買、交換、譲渡その他の処分をしたことによって得た財産

要するに、夫又は妻が得る財産は夫及び妻の共有財産とする旨の夫婦財産契約を締結したから、納税者である夫の得た収入の2分の1は妻のものであり、夫の所得はその収入の2分の1である旨主張したものです。

最高裁では、「夫及び妻がその婚姻届出の日以降に得る財産は……夫及び妻の共有持分を二分の一宛とする共有財産とする」との条項について、夫又は妻が一旦取得した財産の夫婦間における帰属形態をあらかじめ包括的に取り決めたものであって、ある財産が夫又は妻が一旦得た財産であることまで変更するものではないとして、夫の所得税の係る所得については影響を及ぼさないとしました。

この判決は、所得の帰属についてのものですが、財産の帰属についてはどうでしょう。確かに、夫が取得した財産の2分の1は妻に帰属することになるのでしょうが、相続税法9条には、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈) により取得したものとみなす。」とあります。

つまり、帰属は決めたけれども、それについて贈与税が課される可能性がある、もっともこの例では、婚姻費用に充てられるのでしょうから、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」を非課税とする規定により、実際には贈与税の対象とならない、というのが税法の考え方です。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

夫婦の財産と夫婦財産契約

財産計画などを考える場合、個人単位で考える場合と、夫婦単位、家族単位で考える場合があります。所得を稼ぐという観点では個人単位となるのでしょうが、共同して消費を行う個人の集まりを1つの単位として考えるというのも、ある意味自然なことです。

わが国の所得税は個人単位課税を採用していますが、配偶者控除や扶養控除などの所得控除では、個人単位課税の修正が試みられているようにみえます。

とはいえ、原則として個人が稼いだものは個人のものです。世帯の財産ということにはなりません。税務相談などをしていますと、夫婦の財産は夫婦のもの、持分割合など意識しなかったということを言われる方が少なくありません。

民法では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産、つまり、夫婦の一方が単独で有する財産とするとしています。そして、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定することになります。

例えば夫婦の片方の名義で取得したマイホームはその方の所有物となる一方、夫婦のもう一方の名義で積み立てている預金は、その方にそれだけの所得があるならば、その方の財産となるのです。

もっとも、民法には夫婦財産契約というものがあります。婚姻届け出前に締結しなければならない、届け出前に登記をしないと相続人や第三者に対抗できない、届け出後には内容の変更ができないなど、使い勝手が悪いため、ほとんど利用されていない制度ですが、これにより、婚姻後に得られた財産を夫と妻が2分の1ずつの持ち分を持つ共有とすると定めることもできます。(次回につづく)

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

戸籍関係書類の収集と法定相続情報証明書制度

被相続人の遺産の名義変更をするためには、金融資産であっても、不動産であっても、車であっても、戸籍関係書類の提出を求められます。相続税の申告の場合も同様です。

戸籍の所在が判っている場合の取得手続き自体は市役所の窓口で頼めばいいだけですが、問題は被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本を集めなければならないことです。基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があるのですが、明治以来何度かの戸籍制度の改正があったことがこの収集を面倒にしています。近いところでは昭和32年、平成6年の改正がありますが、これにより戸籍の書き替えが行われ、その際、情報の欠落が生じたため、改製される前の戸籍、改製原戸籍の取得が必要となるのです。

もっとも被相続人が出生地である本籍地でそのまま死亡した場合などは、市役所等の窓口で出生から死亡までの戸籍を下さいと依頼すればそろえてくれますので、その場合はたいして手間はかかりませんが、転居、戸籍の移動などがありますと、出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集するのはそれなりの知識と手間を要します。

昨年10月5日、法務省が「法定相続情報証明書制度」を始めると発表しました。これは法務局がこの戸籍関係書類等に代わる「証明文付きの法定相続情報の写し」を発行する制度です。新制度でつくる証明書のイメージはこちらです。

これにより、煩雑な戸籍収集作業から解放されるかとなると、そうではないのです。

この制度のしくみは、相続人が法務局に、(1)「被相続人の戸籍関係の書類等」、(2)「(1)に基づく法定相続情報(被相続人の氏名や本籍等,相続人の氏名や本籍,続柄や法定相続分などの情報)」を提出することにより、登記官が内容を確認して法定相続情報証明書交付するものです。したがって、1度は今まで通りの戸籍収集作業をする必要があるのです。

この法定相続情報証明書は、法務局において登記手続きでの利用ができるようにという趣旨で導入が予定されているものですが、相続手続きに係わる各機関がこの法定相続情報証明書を採用するならば、いままで登記用、銀行用、証券会社用、税務申告用等、何組もの戸籍関係書類を用意する必要があった(手続きにおいて、返却して下さいと希望すれば、戻ってくる場合もあり、使い回しのできることもあったにせよ)のに比べ、楽になることは間違いありません。各機関に置いても、それぞれの責任で内容のチェックをする必要がなくなるため、手続きに要する時間が短縮されることも考えられます。

今月末(2017.1)まで、この制度についてのパブリックコメントを募集中です。これを経て、5月末ごろまでの制度導入が予定されています。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

1月8日(日)は相続カフェの日です

明けましておめでとうございます。

今年最初の相続カフェの日は1月8日(日)、連休の中日です。

相続前診断(簡易版)などが受けられるチャンスです。また、話題の家族信託等、この機会にサクッと押さえてみませんか。

例によって美味しいお茶とお菓子をご用意してお待ちしております。

どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

最高裁が預貯金も遺産分割の対象と判断

以前この欄(「預金は分割の対象じゃない???」2016-10-21)でも取り上げました「預貯金債権が遺産分割の対象になるのか否か」が争われた審判の決定で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、昨年末(2016年)12月19日において、「預貯金は遺産分割の対象となる」との初判断(「預貯金も遺産分割対象に 最高裁が初判断」日経電子版参照)を示し、原審を破棄して大阪高等裁判所に審理を差し戻しました(平成27年(許)11「遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件」)。

法制審議会の民法(相続関係)部会がとりまとめた「民法(相続関係等)の改正に関する中間試案」でも,預貯金債権を遺産分割の対象とすべき案が示されており、また、実務で実際に行われていたことが追認されたようなものともいえますが、では実務にまったく影響がないかというと、そうとも言い切れないのです。

たとえば、相続人間に争いがあり遺産分割協議が整う見込みが立たないような状況において、せめて預貯金については、自分の相続分を確保したいという場合には、「金銭債権の一種である銀行預金についても、各相続人は、自己の持分について払い戻しの請求をすることが可能である」とした従前の最高裁判決(最判昭29.4.8)を根拠に訴訟を起こす戦略がとられることがありました。実際に判断が示されなくとも、トラブルを避けたい銀行側が、これにより法定相続分の払戻しに応ずることもあったようです。

しかし、今回の最高裁での判断により、この戦術の有効性に翳りが生じたといえそうです。これにより、相続人全員の協議が整わない状態で、特定の相続人について、法定相続分だけ先に払戻しを受けるということは、更に難しくなったということになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

相続や贈与などにおける取引相場のない株式の評価の見直し

税法の世界においては、同族会社株式のような取引相場のない株式の評価について、その会社の資産及び負債(つまりB/Sですね。)を基にした純資産価額により評価する方法(純資産価額方式)と、事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方法(類似業種比準方式)をミックスして計算することになります。

29年度税制改正では,非上場株の評価方法の「類似業種比準方式」などについて、見直しがされる予定です。

1.「類似業種の株価」の採り方についての改正

現行の類似業種比準方式では、次のようにして株価を計算します。

A×(b÷B+(c÷C)×3+d÷D)÷5×斟酌率

算式中の「A」、「b」、「c」、「d」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次によります。

「A」=類似業種の株価

「b」=評価しようとする会社(以下「評価会社」)の1株当たりの配当金額

「c」=評価会社の1株当たりの利益金額

「d」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によつて計算した金額)

「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によつて計算した金額)

この類似業種のデータは国税庁のHPで公表されています。

そしてこの「A」の値については、次のいずれかを選択します。

・課税時期の属する月以前3ヶ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの

・類似業種の前年平均株価

しかし、この方法で計算すると、評価会社の業績は変わらないのに、上場株式の株価が変動することにより、評価額に大きく影響することになります。

特に、アベノミクス初期段階で、上場株式の株価が急上昇し、贈与や譲渡を予定していた非上場会社の担当者が大いに慌てたというようなことが起こりました。

そこで、改正案では、この「A」の値については、次のいずれかを選択するとしています。

・課税時期の属する月以前3ヶ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの

・類似業種の前年平均株価

・課税時期の属する月以前2年間平均

「課税時期の属する月以前2年間平均」が選択肢の1つに入ることで、より平準化された株価を採用できることになるということです。

2.類似業種の比準要素についての改正

次の改正は、上記の国税庁が提供するデータについての改正です。

類似業種の1株当たりの「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産価額」や、類似業種の株価は、業種目別に上場会社の数値を平均して算定されているものですが、これまでは、上場会社単体の決算を基に類似業種の比準要素が算定されていたものが、連結決算を基にすることとされます。

3.比準要素の比重についての改正

上記の計算式のように、現行の類似業種比準価額の計算では、比準要素のうち、「利益金額」だけ、他の要素と異なり、3倍にして評価されます。これは、平成12年の通達改正で、株の価値は会社の収益力に強く影響されると考えられ、そのような評価方法となったものです。

しかし、昨今の上場会社のデータに基づき検証作業等をした結果、収益力が他の要素と比べ特別に株の価格に影響しないということで、各比準要素は1:1:1の比準で評価額を計算することととされます。

つまり、上記の計算式は次のようになります。

A×(b÷B+c÷C+d÷D)÷5×斟酌率

これらの改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されることとなります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

無償で土地を貸借する場合

他人の不動産を利用する場合は、通常はそれなりの賃料をやりとりします。他人の土地の上に家を建てさせてもらう場合、それにより、土地の価額が底地価額となり、大幅に下落することから、権利金の支払いをするのです。

しかし、親族間や自分が社長である同族会社に対してであれば、賃料や権利金のやりとりなしに、ただで貸す、などということも珍しいことではありません。その場合は、民法でいうところの賃貸借でなく、使用貸借に該当するとも考えられます。

使用貸借であれば、使用する側に返還義務があるという点で、当事者間の信頼関係のうえに成り立った契約となります。使用貸借では、いかなる意味においても対第三者の対抗要件がありませんし、返還時期も使用・収益の目的も定めていなかったときは、地主はいつでも返還請求ができます。また、借主が死亡すれば、その使用貸借は終了します。

ただ、法人が絡む借地権については、法人は利益追求団体であるということから、使用貸借というのは原則として認められていません。税務上は無償返還届出書という制度が認められていますが、ここでは割愛します。

一方、個人は、必ずしも利益追求を目的として行動しないので、建物所有を目的とする場合であっても、使用貸借契約が認められます。

しかし、個人間の取引であっても、賃料を支払うようなものであれば、やはり地主の権利は底地のみとなってしまうことから、通常支払うべき権利金の収受が必要となるのです。

では、個人間における全くの使用貸借であれば、課税関係は生じないかとなると、それも少し違います。借主がその土地で使用・収益することにより、獲得した利益については、地主から無償で得たものですので、そこに、みなし贈与として認定される余地があるのです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

広大地の評価と改正案

土地の評価において、減額割合が高いものとされているの、広大地の評価です。

財産評価基本通達達24-4では、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法規定の開発行為を行うとした場合に、道路や公園などの公共公益的施設用地の負担が必要と認められる土地については、特別な評価方法を認めています。

ただし、大規模工場用地に該当するものや、その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為がマンション等(3階建て以上の集合住宅)を建築することを目的とするものであると認められるものについては、広大地の対象から外されています。

広大地に該当した場合の現行の評価方法は次のとおりです。

(1) その広大地が路線価地域に所在する場合

その広大地の面する路線の路線価に、次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額

広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡

(注) 上記の評価による場合、奥行価格補正等の補正は行いません。また、上記における広大地の地籍は5,000㎡以下のものとします。

(2) その広大地が倍率地域に所在する場合

その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を路線価として、上記(1)に準じて計算した金額

これにより、広大地の面積が500㎡であれば57.5%、5,000㎡であれば35%の評価となります。

このような評価減が認められているのは、開発行為の許可を受けるためには、公共公益的施設を設ける必要があり、それにより潰れ地が発生することになるためです。

さらに理屈から言えば、このような土地については、実際の取引価額も低く抑えられているはずです。しかしながら、広大地の形状によっては、その形状を加味して決まる取引価格と相続税評価額が大きく乖離している事例が多数発生しているとして、問題視されているのだそうです。

そこで、平成29年度税制改正大綱には、次のような項目が揚げられています。

「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」

改正案では、現行の「広大地補正率」に代わり、

「形状(不整形・奥行)を考慮した補正率」×「面積を考慮した規模格差補正率」

により計算するとのこと。そして、これらの補正率は、外部専門業者の実態調査に基づき設定されることになります。

この改正は、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用するとのことですので、具体的にどのような補正率が採用されることとなるのか不透明であり、これから公表される情報を待たなければいけないことになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。