Archive for the ‘相続税・贈与税関係’ Category

成年後見人等養成研修を受講しました

税理士会主催の成年後見人等養成研修を受講しました。

この研修は丸々3日間、成年後見制度について学ぶものです。

支援を必要とする高齢者の意思の実現のための三大制度として、成年後見制度、財産管理の包括委任契約、信託契約があります。

従来は包括委任契約を利用して、高齢者の財産の管理等を長男等が行っていたかと思います。しかし、被支援者の意思決定能力に翳りが見え始めると、包括委任契約による財産管理では、本当に被支援者の意思を反映しているものかどうか疑問が生じますので、最近では、財産の処分等の場合には、本人の意思確認が求められ、具体的には、契約書の自署が求められるようになっています。

しかし、何らかの支援を求める高齢者の意思が明確な場合、本人の自署などを必要とせず、その高齢者のもともとの意思の実現ができないかとして、利用が進んでいるものが信託契約、そのなかでも民事信託というものです。

信託は文字どおり受託者を信じて託すものであり、被支援者であるに委託者の意思を契約により明文化し反映させたものです。ですので、その都度の被支援者の意思確認は不要となります。

そして成年後見制度ですが、成年後見制度では身上監護、つまり、身の上の手続きは得意ですが、財産の処分などは裁判所の決定を要します。そして、被支援者がどうしたいか分からないため、その決定は保守的になります。信託は、予め受託者の意思を契約で明示できますので、成年後見制度ではなく、認知などになる前に信託契約を結んでおくという方法を採りたいという方が増えてきているのだと思います。

また、成年後見にせよ、包括委任契約にせよ、後見人や委託者による不正が絶えないことより、受託の範囲がはっきりしている信託契約が委託者にとっても安全なのではないかと考えられています。もっとも、受託者監督人を設けたり、それなりに不正がなされないような仕組みを用意する必要があります。

ところが、最近の民事信託ブームでは、肝心の委託者の意思確認が不十分なまま契約されていたり、信託財産の分別管理が不十分だったりすることがあります。つまりは、包括委任契約をさらに便利にしたもののような使い方がされていることもあります。

今回、この研修を受講したのは、被支援者の意思を反映させ、次の世代に財産を受け継がせる場合等に、間違いのない方法でやりたいと思ったからです。民法的なこと、後見制度のこと、信託について、本来の目的やその限界などを学び直し、その方の意思に沿った財産の移転を確実に行いたいという動機からです。

内容は、後見制度だけでなく、民法的なこと、医学的なこと等多岐にわたり、様々な角度からの知識の整理となりました。制度の趣旨に合わないタックスプランニングなどでは、税務リスクがあるだけではなく、ご家族にもご迷惑を掛けることになりかねないです。

なお、全国各地の税理士会は成年後見支援センターを開設し、成年後見制度に関するご質問に対して無料で相談を受け付けているとのこと。研修を終了した会員は、成年後見人等の候補者として、各地の裁判所に名簿提出されるそうです。

写真は、研修終了者がもらえるガイドブック。セミナーレジュメはこれと別にあり、全部で5㎝背幅のバインダーで収まる厚さ。充実の研修でした。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

遺産分割終了前に生活費の支払いが可能に!?(法制審)

相続が開始されますと、故人の預金口座が凍結され、医療費や葬儀費用、ご家族の当面の生活費等が下ろせなくなるため、凍結前にある程度のまとまったお金を引き出さなければいけないとよくいわれます。実際に、金融機関は、相続が開始されたことが判ると、特定の相続人により預金が引き出されトラブルとなることを避けるため、法定相続人全員の同意がなければ、故人の預金口座からの引き出しを制限します。このことは、現実に、故人と生活を共にしていた相続人の生活に支障をきたしたり、故人についての費用を、相続人が自身の財産から、立替払いしなければならないこととなっていました。

さらに、平成28年12月19日の最高裁決定で、共同相続された普通預金債権、通常預金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされたことにより、これらの金融機関が行っていた保全措置に根拠を与えるとことなり、故人に生活を依存していた相続人等に、ますます不便が生じることが懸念されていました。

相続制度の見直しを検討している法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会は、29年7月18日の部会において、故人の預貯金について、遺産分割前の仮払制度の創設について議論しています。

現行の家事事件手続法第200条第2条には次のようにあります。

(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)

第200条 (略)

2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

3 (略)

部会ではこれに次の規律を付け加えるという試案たたき台を提出しています。

家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる。

また、家庭裁判所の判断を経ないものとして、共同相続された預貯金債権の権利行使について、次のような規律を設けるという案も提出しています。

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の2割にその相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、預貯金債権の債務者ごとに100万円を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。〔この場合において、当該権利行使をした預貯金債権については、遺産分割の時において遺産としてなお存在するものとみなす。〕

あくまでも、仮払いとしての措置ですが、これにより相続開始時に生ずる財産上の不便に、ある程度対応できることとなりそうです。今後の法制審議会民法(相続関係)部会の議論を見守っていきたいところです。

参考:法務省ホームページ「法制審議会民法(相続関係)部会第23回会議(平成29年7月18日)開催」

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等3ー特定居住用宅地等

小規模宅地等の特例で、一般の方が一番適用できる可能性の高いのは、なんと言っても「特定居住用宅地等」でしょう。

ご夫婦のうち、一方に相続が発生しても、もう一方が相続税の負担により、住んでいた自宅を出なくともいいように、一応の手当がされているのです。ご夫婦でなく親族等で同居しているような場合も同じです。

この特定居住用宅地等の特例の適用を巡り、よく問題となるのは次の場合です。

- 自宅が2階建て以上であって、そのいずれかの階に被相続人が単独で暮らしており、別の階に他の家族(親族等)が住んでいるような場合

- 被相続人と他の家族が助け合って生活しているが、別棟の家屋に住んでいたような場合

- 被相続人が老人ホームや病院等に入っていて、そのまま亡くなられたような場合

1は同じ建物に住んでいたも、被相続人と他の親族等が住んでいた部分が、構造上独立になっているならば、同居しているかどうか曖昧になります。玄関や台所、お風呂などが別々ならば、特に迷います。

しかし、この特例の適用上は、その被相続人と他の親族等が住んでいた部分が、それぞれ区分所有登記されているかどうかだけで判断します。区分所有登記されていなければ、一棟の建物として扱われ、別の独立部分に住んでいても「同居」していると判断します。

2は悩ましい問題です。通常、別棟の家屋に住んでいた場合、消費生活を共にしていないので、生計一とはいえません。でも、被相続人が生前、要介護状態などにあり、独立して生活することができていなかった場合などは、生計一と判断できます。実務では、もっと微妙な場合が問題となります。

よく、生計一のことを「お財布が同じ」といいます。この言い方が、理解を妨げているように思います。お財布が同じならば、つまり財産を管理していれば「生計一」なのか…? これは違います。

夫婦がそれぞれに稼いでいたり、それぞれに資産を持っていたりして、生活費は折半で出しているならば「生計別」なのか…? これも違います。

「生計一」とは消費生活を共にしているということなのです。ちょっと理論的にいうならば、何に対して課税をするかという議論で、取得型(発生型)所得概念と消費型(支出型)所得概念というものがあります。稼いできたものに課税するのが前者、消費したものに課税するのが後者です。そして、消費を共通に行なう人々の集まりを課税単位とする考え方があります。「生計一」とは、この消費単位課税の考え方からでてきているのです。この考え方ともとに、生計一の判定をしなければいけません。

3は平成25年度税制改正により平成26年1月1日相続開始の案件から適用された要件に絡むものです。被相続人要介護状態の方が老人ホームで亡くなられた場合、老人ホームに入る前に居住していた家屋の敷地についても、特例の対象となるというものです。もっとも他の要件は満たさなければいけないわけですから、その家で同居していた親族が、相続発生時もそのままそこに住んでいたとか、配偶者又は同居していた親族がいない場合に、持ち家に住んでいない親族がその敷地を取得したとかでなければなりません。

そこで、問題となるのは、同居していた親族がいない場合です。その場合は、その宅地の持ち主が老人ホームに入ることにより、その家が空き家になってしまいます。そうすると、家が荒れるので、その家に、親族等が引っ越してきたりしたくなります。あるいは、どなたかに貸そうかという話もでてくるでしょう。

ですが、そうしてしまうと、相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とはもはやいえないわけで、いくら老人ホーム特例があったとしても、適用除外となります。

老人ホームに入る事情は様々です。実際に入居されている方も、そこを終の棲家と思っていらっしゃる方もあれば、老人ホームに入る前に住んでいた自宅が、やはり自分の家だと思っていらっしゃる方もいます。税務がそのような内面の状況を一人一人慮って判断するとしたら、とても煩雑になります。そこで、自宅を残したまま要介護状態で老人ホームで亡くなられた方は、やむをえず自宅から離れて老人ホームにはいっているのだというように一律に考え、留守宅であっても、ホームに入った人は要介護状態でなければ、いつでもそこに戻って居住することのできる場所なのだと考え、特例適用可能としているのです。ですから、その留守宅の用途が変わってしまったのなら、前提が崩れます。そのような理由で、留守宅にホーム入居前に同居していなかった親族が入り込んだならば、小規模宅地等の特例は使えなくなるのです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等2ー対象面積と減額される割合

相続税額の計算において、一定の宅地等を遺産として取得をした者らの選択により、その宅地等の金額を相続財産の金額として集計する際に、一定の割合について減額することができるというのが「小規模宅地等の特例」でしたが、この「一定の宅地」、「一定の割合」とはどのようなものでしょうか?

「一定の宅地」として、まずは「特定居住用宅地等」です。この「居住」とは、(1)亡くなられた方の配偶者の居住、(2)亡くなられた方と生計を一にしていた親族の居住、(3)亡くなられた方と同居していた親族の居住、そして、(4)亡くなられた方と生計を一にしていたわけではなく、また同居していたわけでもないけれど、自分自身(配偶者所有のものを含む)の持ち家のない親族の居住(*)をいいます。

*亡くなられた方の配偶者が存命な場合や亡くなられた方と同居していた親族がいない場合に限ります。

そして「特定事業用宅地等」。この場合の「事業」とは、(1)亡くなられた方の事業を引き継いだ親族の事業、(2)亡くなられた方と生計を一にしていた親族の事業をいいます。

さらに「特定同族会社事業用宅地等」。特定事業用宅地等は、被相続人や生計一親族の個人事業に提供されている宅地でしたが、この「特定同族会社事業用宅地等」は、個人ではなく法人組織にして行われている事業というイメージです。

最後に「貸付事業用宅地等」。事業の内容が不動産貸付業の場合です。特定事業用宅地等と、この「貸付事業用宅地等」が別に定められている意味は、不動産貸付業が、不労所得とされていることにあります。そこで、通常の事業の用に供されている宅地等よりも、相続財産の金額の集計の際に減額される金額が少なくされています。

これらの宅地等について、減額の対象となる面積、その対象となった宅地の金額につき減額される割合は次のようになります。(1)~(4)のどれか1種類だけでは限度面積に満たない場合は、複数の種類について適用させることも可能ですが、その場合の限度面積については、またご説明いたします。

| 小規模宅地等の種類 | 限度面積 | 減額される割合 | |

| (1) | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |

| (2) | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |

| (3) | 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |

| (4) | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等の減額特例の制度趣旨

相続税の納税額を大きく減らすことができる方法として、小規模宅地等の減額特例というものがあると認識されている方も多いと思います。

この特例、個人が、遺産として取得した財産のうち、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等があった場合に、それらの宅地等を取得をした者らの選択により、その宅地等の金額を相続財産の金額として集計する際に、一定の割合について減額することを許すものです。

この特例の趣旨は、相続人等による事業又は居住の継続への配慮ということになっています。要するに、亡くなられた方の財産といえども、実質的に相続人等の「生活の資」となっているものについて、まともに評価して相続税の対象としたのでは、相続人等の今後の生活が成り立たないでしょうということです。

ここで、被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいい、宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利(たとえば借地権)で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。特例の対象となる相続人等とは、若干の例外を除き、被相続人と生計を一にしていたり、同居していた被相続人の親族となります。生計を一にしていたなどの状況から、相続人等の「生活の資」となっていたと考えるのです。

この特例の適用を巡っては、様々な注意点等あるのですが、まずは制度趣旨をご理解下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点4~相続税額の2割加算

前回までは兄弟相続の場合の主に民法的な注意点について挙げてきました。

今回は相続税の計算における注意点です。これはなんと言っても、相続税額の2割加算でしょう。

相続税額の2割加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されることです。

日本での相続税額の計算は、簡単に言うと、遺産を法定相続人が法定相続分で取得したものとして仮に税額計算をし、その合計額を、実際に各相続人が取得した金額で按分して、それぞれの負担する相続税額を算出します。

相続税における配偶者の税額軽減や障害者控除などは、この算出したそれぞれの相続税額について行うものです。そして、この2割加算も、算出した相続人それぞれの相続税額に対して、1.2倍するものと考えるとわかりやすいと思います。

ですので、2割加算対象者は、通常の相続で課される相続税額より多く納めなければならないことになります。

2割加算される代表的な方は次のような方です。

(1) 被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人

(2) 被相続人の孫で養子として相続人となった人

ただし、代襲相続人は除きます。

この孫養子が2割加算の対象となるのは、孫を養子にすることにより、相続が1回飛ばしになって節税できることから、それを防止するためです。

ですので、孫養子以外の被相続人の養子は、原則に立ち戻って一親等の法定血族であることから、2割加算の対象となりません。

ところで、実は弟や妹であっても養子とすることができます。兄弟相続の場合も、被相続人が養父母にあたるようなケースでは、2割加算はありません。まあレアなケースではありますが。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点3~遺留分

兄弟相続となる場合の相続分は、配偶者3/4に対し、兄弟合計で1/4となります。

兄弟間での割合は等しく、甥・姪が代襲相続人となる場合は、以前死亡等した相続人の相続分に対してその代襲相続人で頭割りした割合となります。

ところで、相続人に法律上確保された最低限度の財産として遺留分が認められますが、兄弟相続の場合はこの遺留分は認められていません。つまり、その相続について遺言があり、財産をもらえない相続人がいたとしても、兄弟相続の場合は遺留分減殺請求はできません。

では、相続人のなかに返済困難な多額の債務を有する場合に、その相続人には、遺産を分割しない旨合意した場合はどのようになるのでしょうか?

このような場合、多額の債務を有する相続人が遺産をもらっても、債務者にとられるだけです。ですので、債務のない相続人だけで遺産を分割します。多額の債務を有する相続人は、自己破産をし、暫く立ってから自分の相続分を戻してもらおうとするわけです。

このようなことをすれば、当然、債権者は怒ります。

兄弟相続の場合は遺留分がないため、債権者が債務者に、他の相続人に対して遺留分減殺請求をするよう求めることはできません。それでも、多額の債務を有する相続人が遺産をもらわないような分割協議が問題となるようなことはあるのでしょうか?

実は、遺産分協議が詐害行為とされた最高裁判決があります(最高裁平成11年6月11日判決 判例時報1682号54頁)。その事案では、被相続人は夫、法定相続人は妻と2人の子、債務者は保証債務の履行を求められた妻でした。法定相続人3名は遺産分割協議を行い、遺産を子2人の共有とし妻は何も取得しないことにし、その後、妻は自己破産の申立をしました。

債権者は、詐害行為取消権に基づいて、2人の子が取得した財産の持ち分3分の1を、妻に対して所有権移転登録手続をすることを求め、裁判所は、原審、控訴審、最高裁とも、遺産分割が詐害行為となるとして、債権者の訴えを認めました。

ところで、この裁判で認められた債務者である妻の持分は3分の1です。これが相続分ならば2分の1であり、遺留分を根拠とするものであれば4分の1のはずです(注)。なぜ3分の1なのでしょう。

実は、相続開始により遺産は相続人の間で共有となります。共有者の頭割りということで3分の1となるのです。債務者が被相続人の場合の債務負担割合が相続分となることとは異なります。

そして、兄弟相続の場合も相続人のなかに多額の債務を有する者がいるときは、その多額債務者に遺産を取得させない分割協議をした場合、詐害行為として訴えられる可能性があります。そのようなケースでは、多額債務者について、相続放棄をするという選択が有効です。相続放棄は詐害行為でないということについては、昭和49年9月20日の最高裁判例があります。

(注) ちなみに遺留分減殺請求は債権者代位の対象とはならないという判決があります(最判・平13.11.22)。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点2~代襲相続

兄弟相続の場合の注意点の第2回目です。

前回、本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなられていた場合に相続人となる方を代襲相続人というとご説明しました。

代襲相続の規定は民法887条(子及びその代襲者等の相続権)にあります。そこでは、被相続人の子は相続人となる旨と、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は一定の事由により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となり、この代襲者が相続の開始以前に死亡したとき、又は一定の事由により相続権を失ったときは、更にその者の子がこれを代襲して相続人となる旨を定めています。

また、889条では、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に、この相続人となるべき兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は一定の事由により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるとあります。

これは何を言っているのかというと、相続人の子が被相続人の死亡以前に亡くなられている場合等はその子(孫)が相続人となり(代襲相続人)、子だけではなく孫もすでに亡くなられていた場合等はひ孫が相続人となる(再代襲)が、兄弟相続の場合は、相続人となるべき者がすでに亡くなられていた場合等は甥、姪が相続人となる(代襲相続人)としても、甥、姪までもがすてに亡くなられていたならば、甥・姪の子は相続人とならない、つまり、再代襲をしないということなのです。

ここで、「一定の事由」とは死亡以外の理由で相続権を失う場合、相続の放棄、欠格、廃除のうち欠格及び廃除を指します。

欠格とは、例えば、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者などは相続人になれないということです。

廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人となる人自身で相続権を剥奪することを家庭裁判所に請求するものです。

いずれの場合も、相続人自体に非がありますが、相続人の子には関係ないので、代襲相続が認められています。

これに対して、放棄は自ら相続権を放り出すことですので、代襲相続は認められていません。同順位の相続人がいない場合は、次の順位の者が相続人になることになります。もし放棄の場合に代襲相続が認められるとすると、相続税の課税について1代飛ばしが可能となりますから、課税の公平の見地からも不合理となりますしね。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点1~戸籍の収集

最近は結婚年齢の高齢化や結婚しない場合でも特に社会生活に不都合を感じないことなどより、兄弟相続が増えてきたように思います。

そこで、兄弟相続の場合の注意点をまとめてみましょう。

●戸籍の収集

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・被相続人の亡くなられた父母の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

相続人全員の戸籍謄本は相続人が相続開始時点で生存していることを確認するために必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人に、第1順位の相続人である実子や養子、認知した子がいないことの証明のために必要です。被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍は、まずは第2順位の相続人である父母が被相続人より先に亡くなっていることの証明のため、次に第3順位の相続人である父母の子=被相続人の兄弟の確認のために必要です。

もし、被相続人よりも先に亡くなられた子や兄弟姉妹がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要となります。

・被相続人の亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

被相続人が亡くなられる前にその相続人となるべき兄弟姉妹が亡くなられていた場合、亡くなられた兄弟姉妹の子が相続人となります。このように本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなられていた場合に相続人となる方を代襲相続人といいます。被相続人の亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍は、この代襲相続人の確定のため必要となります。

まれな事例ですが、被相続人の父母が亡くなられている場合でも、祖父母が生存している場合があります。その場合は祖父母が第2順位の相続人となるため、生きていれば110歳程度までの直系尊属がいる場合は、その方達の戸籍謄本も必要となります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

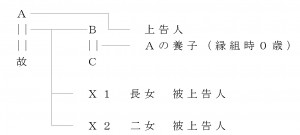

節税対策の養子縁組は民法上有効か

相続税の計算では法定相続人が増加すると税額が減少すること、そのため、税額計算に用いる「法定相続人の数」に含める養子の数には制限が定められていると述べました。

それでも、養子の1人については、必ず法定相続人の数に含まれることから、富裕層の間では節税目的で養子縁組をすることが今でも行われています。

ところで、法定相続人が増えることにより、相続税の総額は減少するとしても、他の相続人の個々の法定相続分は減少することになります。そこで、他の相続人が不満を感じるということもでてきます。そして、他の相続人が、このような節税目的の養子縁組は、真の養子縁組でないとして訴訟に及ぶなどという事案についての最高裁判決が先月31日に下されました(平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件 平成29年1月31日 第三小法廷判決)。

訴訟で問題となったのは、平成25年に82歳で亡くなった男性(被相続人)が、前年に長男の息子である孫(当時0歳)と結んだ養子縁組です。男性は、24年4月に長男夫婦とともに自宅を訪れた税理士などから、孫と養子縁組すれば遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる節税効果があると説明されていました。

民法は、当事者間の意思のない養子縁組は無効と規定しています。男性の長女と次女は「本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものである」と主張し、無効確認を求めて提訴していました。

1審・東京家裁は、被相続人Aが養子縁組の書類に自ら署名していたことなどから、有効と判断しましたが、2審・東京高裁は「本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものである」とした上で,かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、無効と判断しました。

今回の最高裁の判決では、原審を破棄し、養子側の主張を認めたものですが、その理由は次のとおりです。

○ 養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

○ 相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

○ そして,前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

今回の判決は、富裕層の間で行われている節税目的の養子縁組を容認する形となりましたが、決して奨励するものでもありません。

養子縁組をしたとしても、特別養子縁組を除き、実親との関係はなくなるわけではありません。養親との関係と実親との関係の二重身分を取得することになります。しかし、戸籍上、子供は実親の戸籍から出て、養親の戸籍に入ることとなります。

相続対策で養子縁組が盛んに行われていた頃、税理士の勧めで自分の子供を親の養子にし、自分の戸籍から子供達が消されてしまったと大層ショックを受けていた方にお会いしたことがありました。養子縁組をしたならば、その後離縁をしたとしても、戸籍上はその記録は残ることになります。本件事案のように、争族を招くこともあります。

養子縁組は決して気楽にできるものではありません。節税目的の養子縁組が民法上認められるとしても、実際に縁組をする場合は、慎重な検討が求められます。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。