Author Archive

新しいパンフレットができました

小林磨寿美税理士事務所の新しいパンフレットができました。

一つは「初めての相続手続き」というもの。お客様にこれからの流れをご説明しながら、また、書き込みもできるようになっています。

もう一つは、事業承継サポートサービスのご案内

税務的なサポートはもちろんのこと、経営計画にも特化したプランです。

いずれのパンフレットも無料税務相談や相続カフェにおいて、差し上げております。

どうぞ、小林磨寿美税理士事務所にお立ち寄り下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

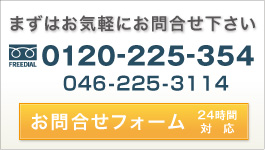

まずはお気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等3ー特定居住用宅地等

小規模宅地等の特例で、一般の方が一番適用できる可能性の高いのは、なんと言っても「特定居住用宅地等」でしょう。

ご夫婦のうち、一方に相続が発生しても、もう一方が相続税の負担により、住んでいた自宅を出なくともいいように、一応の手当がされているのです。ご夫婦でなく親族等で同居しているような場合も同じです。

この特定居住用宅地等の特例の適用を巡り、よく問題となるのは次の場合です。

- 自宅が2階建て以上であって、そのいずれかの階に被相続人が単独で暮らしており、別の階に他の家族(親族等)が住んでいるような場合

- 被相続人と他の家族が助け合って生活しているが、別棟の家屋に住んでいたような場合

- 被相続人が老人ホームや病院等に入っていて、そのまま亡くなられたような場合

1は同じ建物に住んでいたも、被相続人と他の親族等が住んでいた部分が、構造上独立になっているならば、同居しているかどうか曖昧になります。玄関や台所、お風呂などが別々ならば、特に迷います。

しかし、この特例の適用上は、その被相続人と他の親族等が住んでいた部分が、それぞれ区分所有登記されているかどうかだけで判断します。区分所有登記されていなければ、一棟の建物として扱われ、別の独立部分に住んでいても「同居」していると判断します。

2は悩ましい問題です。通常、別棟の家屋に住んでいた場合、消費生活を共にしていないので、生計一とはいえません。でも、被相続人が生前、要介護状態などにあり、独立して生活することができていなかった場合などは、生計一と判断できます。実務では、もっと微妙な場合が問題となります。

よく、生計一のことを「お財布が同じ」といいます。この言い方が、理解を妨げているように思います。お財布が同じならば、つまり財産を管理していれば「生計一」なのか…? これは違います。

夫婦がそれぞれに稼いでいたり、それぞれに資産を持っていたりして、生活費は折半で出しているならば「生計別」なのか…? これも違います。

「生計一」とは消費生活を共にしているということなのです。ちょっと理論的にいうならば、何に対して課税をするかという議論で、取得型(発生型)所得概念と消費型(支出型)所得概念というものがあります。稼いできたものに課税するのが前者、消費したものに課税するのが後者です。そして、消費を共通に行なう人々の集まりを課税単位とする考え方があります。「生計一」とは、この消費単位課税の考え方からでてきているのです。この考え方ともとに、生計一の判定をしなければいけません。

3は平成25年度税制改正により平成26年1月1日相続開始の案件から適用された要件に絡むものです。被相続人要介護状態の方が老人ホームで亡くなられた場合、老人ホームに入る前に居住していた家屋の敷地についても、特例の対象となるというものです。もっとも他の要件は満たさなければいけないわけですから、その家で同居していた親族が、相続発生時もそのままそこに住んでいたとか、配偶者又は同居していた親族がいない場合に、持ち家に住んでいない親族がその敷地を取得したとかでなければなりません。

そこで、問題となるのは、同居していた親族がいない場合です。その場合は、その宅地の持ち主が老人ホームに入ることにより、その家が空き家になってしまいます。そうすると、家が荒れるので、その家に、親族等が引っ越してきたりしたくなります。あるいは、どなたかに貸そうかという話もでてくるでしょう。

ですが、そうしてしまうと、相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等とはもはやいえないわけで、いくら老人ホーム特例があったとしても、適用除外となります。

老人ホームに入る事情は様々です。実際に入居されている方も、そこを終の棲家と思っていらっしゃる方もあれば、老人ホームに入る前に住んでいた自宅が、やはり自分の家だと思っていらっしゃる方もいます。税務がそのような内面の状況を一人一人慮って判断するとしたら、とても煩雑になります。そこで、自宅を残したまま要介護状態で老人ホームで亡くなられた方は、やむをえず自宅から離れて老人ホームにはいっているのだというように一律に考え、留守宅であっても、ホームに入った人は要介護状態でなければ、いつでもそこに戻って居住することのできる場所なのだと考え、特例適用可能としているのです。ですから、その留守宅の用途が変わってしまったのなら、前提が崩れます。そのような理由で、留守宅にホーム入居前に同居していなかった親族が入り込んだならば、小規模宅地等の特例は使えなくなるのです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

4月23日(日)は相続カフェの日+グルメフェスタ

今週末、4月22日(土)、23日(日)は、当事務所至近の厚木中央公園にて、かながわグルメフェスタ2017in厚木が開催されます。神奈川県内のご当地グルメが楽しめるイベントと、人気のご当地キャラクターたちとふれあえるイベントが行われるようです。また、厚木公園でも厚木市内お菓子店舗が集ったスイーツイベントが行われます。皆様、どうぞ本厚木においで下さい。

そして、当事務所でも、23日(日)は無料税務相談等を行っています。原則予約不要ですので、「相談」というほどのものでない、ちょっとした疑問の解消等にも、どうぞおいで下さい。例によって美味しいお茶とお菓子をご用意していますので、グルメフェスタの休憩がてら、いかがでしょう?

また、この機会に、じっくり相談してみたいという方、お待ち頂かなくでも大丈夫なよう、事前予約もお勧めしております。

開催時間は10時~16時30分ですが、事前にご連絡頂けましたら、柔軟に対応させていただいております。

緑ののぼりが目印です。では皆様お待ちしております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等2ー対象面積と減額される割合

相続税額の計算において、一定の宅地等を遺産として取得をした者らの選択により、その宅地等の金額を相続財産の金額として集計する際に、一定の割合について減額することができるというのが「小規模宅地等の特例」でしたが、この「一定の宅地」、「一定の割合」とはどのようなものでしょうか?

「一定の宅地」として、まずは「特定居住用宅地等」です。この「居住」とは、(1)亡くなられた方の配偶者の居住、(2)亡くなられた方と生計を一にしていた親族の居住、(3)亡くなられた方と同居していた親族の居住、そして、(4)亡くなられた方と生計を一にしていたわけではなく、また同居していたわけでもないけれど、自分自身(配偶者所有のものを含む)の持ち家のない親族の居住(*)をいいます。

*亡くなられた方の配偶者が存命な場合や亡くなられた方と同居していた親族がいない場合に限ります。

そして「特定事業用宅地等」。この場合の「事業」とは、(1)亡くなられた方の事業を引き継いだ親族の事業、(2)亡くなられた方と生計を一にしていた親族の事業をいいます。

さらに「特定同族会社事業用宅地等」。特定事業用宅地等は、被相続人や生計一親族の個人事業に提供されている宅地でしたが、この「特定同族会社事業用宅地等」は、個人ではなく法人組織にして行われている事業というイメージです。

最後に「貸付事業用宅地等」。事業の内容が不動産貸付業の場合です。特定事業用宅地等と、この「貸付事業用宅地等」が別に定められている意味は、不動産貸付業が、不労所得とされていることにあります。そこで、通常の事業の用に供されている宅地等よりも、相続財産の金額の集計の際に減額される金額が少なくされています。

これらの宅地等について、減額の対象となる面積、その対象となった宅地の金額につき減額される割合は次のようになります。(1)~(4)のどれか1種類だけでは限度面積に満たない場合は、複数の種類について適用させることも可能ですが、その場合の限度面積については、またご説明いたします。

| 小規模宅地等の種類 | 限度面積 | 減額される割合 | |

| (1) | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |

| (2) | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |

| (3) | 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |

| (4) | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

小規模宅地等の減額特例の制度趣旨

相続税の納税額を大きく減らすことができる方法として、小規模宅地等の減額特例というものがあると認識されている方も多いと思います。

この特例、個人が、遺産として取得した財産のうち、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等があった場合に、それらの宅地等を取得をした者らの選択により、その宅地等の金額を相続財産の金額として集計する際に、一定の割合について減額することを許すものです。

この特例の趣旨は、相続人等による事業又は居住の継続への配慮ということになっています。要するに、亡くなられた方の財産といえども、実質的に相続人等の「生活の資」となっているものについて、まともに評価して相続税の対象としたのでは、相続人等の今後の生活が成り立たないでしょうということです。

ここで、被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいい、宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利(たとえば借地権)で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。特例の対象となる相続人等とは、若干の例外を除き、被相続人と生計を一にしていたり、同居していた被相続人の親族となります。生計を一にしていたなどの状況から、相続人等の「生活の資」となっていたと考えるのです。

この特例の適用を巡っては、様々な注意点等あるのですが、まずは制度趣旨をご理解下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点4~相続税額の2割加算

前回までは兄弟相続の場合の主に民法的な注意点について挙げてきました。

今回は相続税の計算における注意点です。これはなんと言っても、相続税額の2割加算でしょう。

相続税額の2割加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されることです。

日本での相続税額の計算は、簡単に言うと、遺産を法定相続人が法定相続分で取得したものとして仮に税額計算をし、その合計額を、実際に各相続人が取得した金額で按分して、それぞれの負担する相続税額を算出します。

相続税における配偶者の税額軽減や障害者控除などは、この算出したそれぞれの相続税額について行うものです。そして、この2割加算も、算出した相続人それぞれの相続税額に対して、1.2倍するものと考えるとわかりやすいと思います。

ですので、2割加算対象者は、通常の相続で課される相続税額より多く納めなければならないことになります。

2割加算される代表的な方は次のような方です。

(1) 被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人

(2) 被相続人の孫で養子として相続人となった人

ただし、代襲相続人は除きます。

この孫養子が2割加算の対象となるのは、孫を養子にすることにより、相続が1回飛ばしになって節税できることから、それを防止するためです。

ですので、孫養子以外の被相続人の養子は、原則に立ち戻って一親等の法定血族であることから、2割加算の対象となりません。

ところで、実は弟や妹であっても養子とすることができます。兄弟相続の場合も、被相続人が養父母にあたるようなケースでは、2割加算はありません。まあレアなケースではありますが。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点3~遺留分

兄弟相続となる場合の相続分は、配偶者3/4に対し、兄弟合計で1/4となります。

兄弟間での割合は等しく、甥・姪が代襲相続人となる場合は、以前死亡等した相続人の相続分に対してその代襲相続人で頭割りした割合となります。

ところで、相続人に法律上確保された最低限度の財産として遺留分が認められますが、兄弟相続の場合はこの遺留分は認められていません。つまり、その相続について遺言があり、財産をもらえない相続人がいたとしても、兄弟相続の場合は遺留分減殺請求はできません。

では、相続人のなかに返済困難な多額の債務を有する場合に、その相続人には、遺産を分割しない旨合意した場合はどのようになるのでしょうか?

このような場合、多額の債務を有する相続人が遺産をもらっても、債務者にとられるだけです。ですので、債務のない相続人だけで遺産を分割します。多額の債務を有する相続人は、自己破産をし、暫く立ってから自分の相続分を戻してもらおうとするわけです。

このようなことをすれば、当然、債権者は怒ります。

兄弟相続の場合は遺留分がないため、債権者が債務者に、他の相続人に対して遺留分減殺請求をするよう求めることはできません。それでも、多額の債務を有する相続人が遺産をもらわないような分割協議が問題となるようなことはあるのでしょうか?

実は、遺産分協議が詐害行為とされた最高裁判決があります(最高裁平成11年6月11日判決 判例時報1682号54頁)。その事案では、被相続人は夫、法定相続人は妻と2人の子、債務者は保証債務の履行を求められた妻でした。法定相続人3名は遺産分割協議を行い、遺産を子2人の共有とし妻は何も取得しないことにし、その後、妻は自己破産の申立をしました。

債権者は、詐害行為取消権に基づいて、2人の子が取得した財産の持ち分3分の1を、妻に対して所有権移転登録手続をすることを求め、裁判所は、原審、控訴審、最高裁とも、遺産分割が詐害行為となるとして、債権者の訴えを認めました。

ところで、この裁判で認められた債務者である妻の持分は3分の1です。これが相続分ならば2分の1であり、遺留分を根拠とするものであれば4分の1のはずです(注)。なぜ3分の1なのでしょう。

実は、相続開始により遺産は相続人の間で共有となります。共有者の頭割りということで3分の1となるのです。債務者が被相続人の場合の債務負担割合が相続分となることとは異なります。

そして、兄弟相続の場合も相続人のなかに多額の債務を有する者がいるときは、その多額債務者に遺産を取得させない分割協議をした場合、詐害行為として訴えられる可能性があります。そのようなケースでは、多額債務者について、相続放棄をするという選択が有効です。相続放棄は詐害行為でないということについては、昭和49年9月20日の最高裁判例があります。

(注) ちなみに遺留分減殺請求は債権者代位の対象とはならないという判決があります(最判・平13.11.22)。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点2~代襲相続

兄弟相続の場合の注意点の第2回目です。

前回、本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなられていた場合に相続人となる方を代襲相続人というとご説明しました。

代襲相続の規定は民法887条(子及びその代襲者等の相続権)にあります。そこでは、被相続人の子は相続人となる旨と、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は一定の事由により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となり、この代襲者が相続の開始以前に死亡したとき、又は一定の事由により相続権を失ったときは、更にその者の子がこれを代襲して相続人となる旨を定めています。

また、889条では、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に、この相続人となるべき兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は一定の事由により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるとあります。

これは何を言っているのかというと、相続人の子が被相続人の死亡以前に亡くなられている場合等はその子(孫)が相続人となり(代襲相続人)、子だけではなく孫もすでに亡くなられていた場合等はひ孫が相続人となる(再代襲)が、兄弟相続の場合は、相続人となるべき者がすでに亡くなられていた場合等は甥、姪が相続人となる(代襲相続人)としても、甥、姪までもがすてに亡くなられていたならば、甥・姪の子は相続人とならない、つまり、再代襲をしないということなのです。

ここで、「一定の事由」とは死亡以外の理由で相続権を失う場合、相続の放棄、欠格、廃除のうち欠格及び廃除を指します。

欠格とは、例えば、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者などは相続人になれないということです。

廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人となる人自身で相続権を剥奪することを家庭裁判所に請求するものです。

いずれの場合も、相続人自体に非がありますが、相続人の子には関係ないので、代襲相続が認められています。

これに対して、放棄は自ら相続権を放り出すことですので、代襲相続は認められていません。同順位の相続人がいない場合は、次の順位の者が相続人になることになります。もし放棄の場合に代襲相続が認められるとすると、相続税の課税について1代飛ばしが可能となりますから、課税の公平の見地からも不合理となりますしね。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

兄弟相続の場合の注意点1~戸籍の収集

最近は結婚年齢の高齢化や結婚しない場合でも特に社会生活に不都合を感じないことなどより、兄弟相続が増えてきたように思います。

そこで、兄弟相続の場合の注意点をまとめてみましょう。

●戸籍の収集

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・被相続人の亡くなられた父母の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

相続人全員の戸籍謄本は相続人が相続開始時点で生存していることを確認するために必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人に、第1順位の相続人である実子や養子、認知した子がいないことの証明のために必要です。被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍は、まずは第2順位の相続人である父母が被相続人より先に亡くなっていることの証明のため、次に第3順位の相続人である父母の子=被相続人の兄弟の確認のために必要です。

もし、被相続人よりも先に亡くなられた子や兄弟姉妹がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要となります。

・被相続人の亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

被相続人が亡くなられる前にその相続人となるべき兄弟姉妹が亡くなられていた場合、亡くなられた兄弟姉妹の子が相続人となります。このように本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなられていた場合に相続人となる方を代襲相続人といいます。被相続人の亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍は、この代襲相続人の確定のため必要となります。

まれな事例ですが、被相続人の父母が亡くなられている場合でも、祖父母が生存している場合があります。その場合は祖父母が第2順位の相続人となるため、生きていれば110歳程度までの直系尊属がいる場合は、その方達の戸籍謄本も必要となります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

明日2月5日(日)は相続カフェの日です

明日2月5日(日)は相続カフェの日です。

無料税務相談等を行っています。原則予約不要ですが、明日は11時~13時にすでに予約が入っています。お待ち頂かなくでも大丈夫なよう、事前予約をお勧めしております。

また、例によって美味しいお茶とお菓子をご用意していますので、相談というほどのものでもなくとも、どうぞおいで下さいませ。

開催時間は10時~16時30分ですが、事前にご連絡頂けましたら、柔軟に対応させていただいております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。

当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。

税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。

落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。

まずはお気軽にお問い合わせください。